来源:TOP创新区研究院

比如,现在著名的西班牙巴塞罗那的22@区,但在20年前还是一片衰败的工业区,老厂房林立、交通闭塞、就业衰退。

市政府并没有选择简单地“清空再造”,而是确立了一个全新的定位——这里将成为“知识密集型活动”的聚集地。这句话看似空泛,但正是它决定了后续一切操作的方向:从基础设施到制度设计,从鼓励创业到设置科研税收政策,所有的资源都围绕这个目标来聚集。

结果是显著的:原本荒废的区段,如今吸引了成百上千家初创企业、研究机构、国际组织驻扎。一座“知识之城”,长在了曾经的工地上。

再比如,上海宝山的“半岛1919”,曾经的纱厂遗址,如今被重新规划为文化、科创和休闲交织的新型街区。

它没有走传统的文创园路线,而是更像一个以“北上海创新热土”为目标的节点预埋——既承载历史,又面向未来。

△ 来源:上海发布

△ 半岛1919文化创意产业园鸟瞰图 ©孚提埃FTA建筑设计

在一期改造中,几十栋工业历史建筑被悉心保留,同时注入了纺织新材料研发、3D穿衣技术、检测平台等现代产业内容。

而在更长的规划中,这片滨水区域将串联起10公里的步道和生活街区,成为既能办公、也能生活、还能打卡的复合空间。

△ 通过精心设计,老厂房将与全新的东区联动,

共同打造一个连续的生活街区,重现纺织业的历史荣耀并焕发新的生命力。

这些例子说明,定位才是灵魂。

低效用地的盘活,本质是要识别出城市整体中,它缺的那一个角色——是创新的转运站?是年轻人的集散地?是未来技术的试验场?每一块地,都可以有它的“使命感”。

想清楚它要干嘛,我们才能知道该怎么干。

产品思维

做能赚钱的产品

当然,想让一块地真正“活起来”,光有好故事还不够,还得看它的产品。

这个产品,不只是眼前的土地或建筑,更是一种可以被拆分、估值、流转的空间载体,

更进一步,这个产品是要能被资本听懂的语言。

我们看到的一个趋势是:

越来越多的顶尖的开发运营方都在这样思考:这块地,可否反复“开口收钱”的系统,它可能包含了几个要素——地上盖了什么,能带来什么样的租金或服务收入;未来有哪些人愿意来;能不能吸引品牌进驻、活动举办、内容生产;有没有可能让它成为下一个“微型CBD”或产业小生态等等。

纽约曼哈顿的Hudson Yards,就是一个很有代表性的例子。那里原本是一片铁路编组场,几十年来都被视为“城市边角料”。

到了2000年代,这片地块被重新设计成为一个高密度开发的复合区域。

开发商没有急着建住宅卖钱,而是把它分成若干个不同的资产组合:

写字楼、购物中心、艺术装置、住宅、空中公园、地铁连接点……再通过长期持有与部分出售相结合的方式,吸引了摩根大通、L’Oreal、Facebook等大型企业总部入驻,也吸引了成千上万的游客、年轻人和活动策划人来此聚集。

Hudson Yards这个项目也变成了一个“多元结构资产包”,

里面每个组件都有收入来源,有估值逻辑,有资本通道。

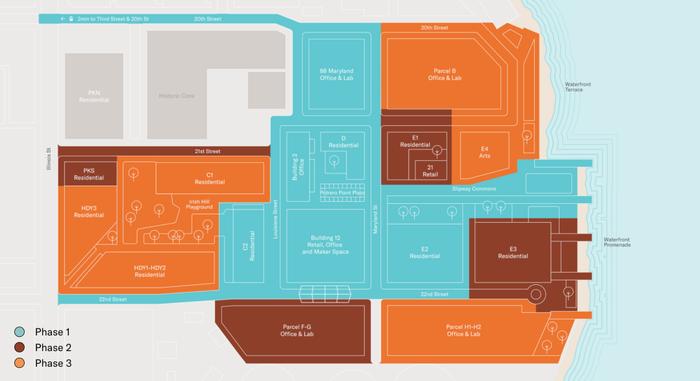

第一阶段

第二阶段

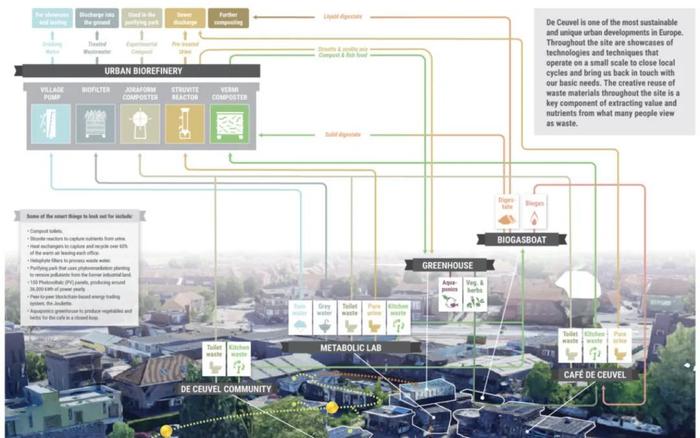

再比如我们之前也分享过的阿姆斯特丹的De Ceuvel项目,

这是一个“轻量级”尝试,它原本是一片污染严重的船坞,常规思路下应当被封闭治理。

但一群建筑师和环保设计师却提出一个新方案:不用重建,不清场,而是用可移动的集装箱房、太阳能系统和浮动步道,在原地做“微更新”。每一个装置都有能源回路,有租赁功能,有开放性空间,还能接入共享办公或创意展示。

这种轻量化的改造方案不仅吸引了环保基金和创新项目,还催生了一个个社群活动、科技试验,形成了“用很小的投入激活一个生态”的典范。

这些国际经验给我们带来一个很清晰的启发:

一块地如果只靠“销售”,那么它的生命力可能在几年内就被耗尽。而如果它能被打包成一种复合收益的系统,无论是通过场地运营、服务增值、共享设施,还是人才粘性和内容生成,它就拥有了持续创造价值的能力。

我们在国内做的一个苏州工业园区的恒泰智造金光产业园项目,就是一个“资产打包”思路下的典型案例,这个项目在设计阶段就考虑到了未来的运营和资本参与方式。

比如,它采用了双“首层”设计,也就是地面层和二层都可以作为“主入口”,层高高、荷载大,可以满足制造类企业搬设备、上重型仪器的需求。再比如,它在楼体结构上做了模组化设计,每层面积从2500到4800平方米不等,既可以整栋卖,也可以半层分租,还可以整层变股权投资。

未来,这些空间还可以接入智慧物流系统、共享中试平台、专业化运营中台。

这意味着,企业进来以后不光能找到空间,也能接上产业服务,甚至参与共同运营,这无形中又为这块地增加了“时间价值”和“生态黏性”。

所以,当我们说“产品”的时候,不仅仅是空间载体,而是在说,这个产品,是稳健的持有型,是阶段孵化型?是不是能被资本看懂、算清、愿意投入?其收益结构是否能被拆解、估值、转让、再投资?

从这个角度看,土地盘活并不是“把楼盖起来”,而是要把这块地变成一个可以被运营、被交易、被资本参与的产品系统。

社群思维

让人留下来,让地活起来

很多低效用地低效的最初原因,就是因为没人愿意待在哪里。而低效用地盘不动的原因,也是因为因为没人愿意待在哪里。

运营,不是开门收租,也不是一年几场活动打卡。

真正有效的运营,是让一块空间自己“生长”起来,像风一样开始流动,像水一样开始聚拢,把人才、资源、内容、资本都吸进来,然后留在这里,彼此发生关系,做出事情,形成节奏。

这时候,地块才真正开始变得有生命,有活力!

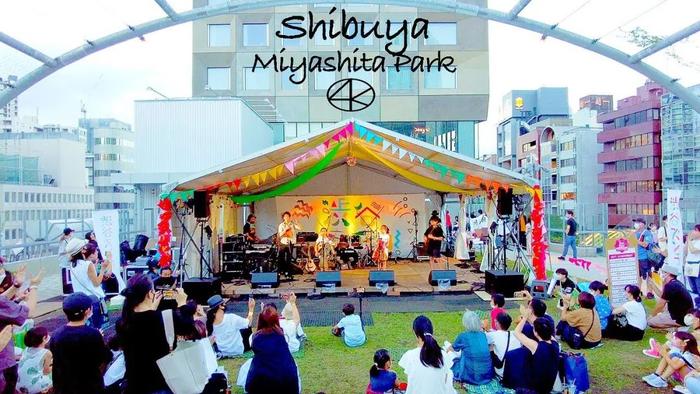

东京的涩谷宫下公园就是一个有意思的例子。

几年前,这个地方还只是一个功能退化、年久失修的老式立体公园,夹在城市中心的交通网络之间,像一块不动声色的灰地。后来,涩谷区政府决定重新设计它,但并没有按照常规思路来盖一个“公园综合体”或“城市绿肺”。设计团队和运营方一起设定了一个目标:这里要成为“城市生活体验的发生地”。

于是,空间被分成了很多个“动态单元”——可以办市集的台阶广场,可以跑步的屋顶环道,可以展演的文化角落,可以创业展示的开放展厅,也可以举办AI大会或NFT艺术展的实验空间。重点不在于每个功能本身,而在于它们之间不断有故事发生,不断有人想在这里表达自己,找到伙伴,分享结果。

这种氛围,就像磁场一样,把Google日本总部、LINE、创意机构、年轻人社群一批批地吸了过来。

从那之后,涩谷这片区域的运营就不再是靠单个物业部门在管,而是由一组跨界团队来协作,包括品牌运营方、内容策划人、城市研究者、社区代表。他们每个月都会规划各类活动,每年都会刷新内容主题。公园成了展台,街区成了剧场,年轻人和企业自己愿意留下,变成了空间最好的“内容生产者”。

和涩谷类似,旧金山的Pier 70更新计划也展示了什么叫做“运营优先”。

这个片区原本是一片造船厂的工业遗址,很多人以为这种地方只能改成文创园或公寓。

但开发团队设定的逻辑却很简单:

只要让这里的每一块空间都能被人使用、都能被故事点燃,那就是成功。

于是,他们把场地最先租给了剧团、画廊、手工皮具品牌、餐车创始人,还组织设计师与老船厂工人共同改造仓库,一边修缮一边使用,过程中就产生了新闻、话题、内容。

几年之后,当建筑全部改造完成,已经有了一群在这里生活和创作的人,还有一套由他们自己维持的节奏和文化氛围。这时候,资本自然也开始进场,因为它看到了空间背后真实的流动。

这些故事说明一个道理:空间如果能吸引“人”,就不怕“企业”不来;而这个“能吸引人”,是靠运营做出来的,不是规划画出来的。

在这个意义上,高效的空间运营不只是提高出租率,更是在不断调动能量——调动城市里分散的创意、人才、品牌、内容,把它们请进来、留下来,然后用空间来装下来,养大。

资本思维

谁来投?怎么退?

好了,地块做出来了,运营也慢慢有了起色,但如果缺了资本的流动、空间就像一座孤岛,有内容、有流量,却始终无法转换成面向未来的价值。

真正的“盘活”的最后一步,就是要在城市的系统里,把这块地变成一个能够吸进资源、产生价值、顺利退出的节点。通过一套完整的机制,让各种参与方——无论是资金方、政府、运营平台还是使用者本人,都有可能通过这个节点“进一笔、出一笔”。

比如在美国西雅图的Mercy Magnuson Place项目中,这种“接通”的做法被执行得极其细致。

项目本身是对旧军营的改造,涵盖了多功能住宅、教育中心和社区服务场所。在开发过程中,主导方并没有一上来就依靠大型开发商全资投入,而是先整合了债券融资、税收减免、慈善基金等多种方式进行分阶段注资,在资产逐步成熟、收益结构稳定之后,再通过设立部分 REITs 产品,把未来收益权转让给长期机构投资者,实现了一种“多元入场、阶段退出”的操作模式。

这背后,其实就是一个完整的“资本接入”系统设计:

先低成本进入,再逐步放大价值,最后找到合适的投资者托住流动性。而项目本身由于具备可居住、可社群化、可服务的多重特性,自然也更能打动参与各方。

类似的故事也在洛杉矶的 Arts District 上演。

这片曾经的旧工业片区,被打造成了一个混合了艺术家工作室、设计品牌孵化器、城市展演空间和住宅社区的新街区。

在推动过程中,开发商和运营机构联合引入了文化基金、设计师众筹平台、产业债权工具等多种资金来源,并提前设计好“可退场”的路径:小型业主可通过出租收益退出,投资机构可以通过股权转让实现溢价,部分空间则可以打包进入资产证券化通道。

所以,盘活这类城市更新的背后,不是简单融资的问题,而是把“空间—运营—资本”看成一个流动系统来设计:

第一,要让资产结构清晰,能被金融机构“看得懂”;

第二,要把运营能力标准化,让服务变成能复制的“资产附加值”;

第三,要建立多种退出路径,包括持有、转让、分红、租售组合等等;

最后,也需要一个愿意长期陪跑的政策环境。

其实,盘活低效用地,

是一场围绕“城市未来感”的再设计:

设计节点、设计生态、设计资本通路、设计人的关系。

从巴塞罗那22@区到涩谷宫下公园,从Hudson Yards到Pier 70,我们看到,那些真正“活起来”的地方,并不是因为地块位置多好、政策多优惠,而是它们找到了一种新的逻辑,把一块块“沉睡的空间”激活为“城市创新的器官”,不断吸收营养、生成价值、连接未来。

所有成功的盘活案例,它们都展示了一种趋势:

空间不再是目的地,而是过程的发生器,是系统的介质,是社会能量重新流动的界面。

它能吸引下一代企业在此孵化;

它能让年轻人留下来,不只是工作,而是生活;

它能自我产生内容和节奏,让资本愿意参与其中;

它还能成为一座城市“把未来接进来”的场所。

毕竟,一块地的命运,最终写在城市的人身上。

特别声明:以上内容仅代表作者本人的观点或立场,不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。