来源:品牌观察官

曾经风光一时的日本家居品牌宜得利,近年在中国急速扩张却迅速收缩,2025年上半年门店从106家跌至87家,核心商圈连关多店,这场转型显得步履艰难。

曾经虐哭宜家

如今“实用牌”失灵了

在日本,宜得利可不是一般的家居品牌,它曾一度以“性价比之王”的姿态,风头无两,打得宜家节节败退,把MUJI逼到转型边缘,被称为“日本家居界的拼多多”,靠着“实用主义”硬生生卷出了一个帝国。

它的成功秘诀其实就三招:便宜、耐用、选择多,在物价高、空间小的日本市场,这三招简直杀疯了。

尤其是在经济低迷时期,价格亲民、款式丰富的家居产品让人们能轻松布置出一个舒适的家,花小钱办大事,谁都喜欢。

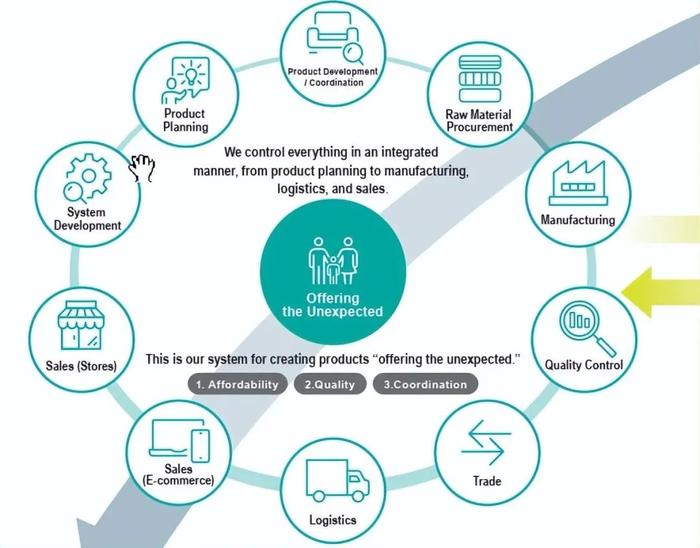

当年它靠这些一路狂飙,门店在日本本土迅速扩张,不仅如此,它还自己下场搞生产,在印尼、越南建厂,搞物流,自建配送中心,建立了一整套供应链,有人说,宜得利才是真正玩明白了“从制造到零售”的日本企业。

但当这种“实用至上”来到中国大陆市场时,却不太有效了,本以为同样的套路可以复制成功,可现实却给宜得利来了一盆冷水:即使门店开得再多,消费者也不为此买账。

不少中国消费者逛完宜得利后的评价就是一个词:“平平无奇”,虽然门店宽敞、货品种类繁多,可总感觉少了点什么。

尤其是对于当下越来越注重“颜值”和“体验感”的中国年轻人来说,光靠“实用”是不够的。

买个沙发、选个餐桌,不光是看它能不能用,还要看它配不配家里的风格,能不能拍出好看的照片等等,很显然,宜得利的“中规中矩”在这一点上就落了下风。

图源:网络

说到底,在中国,家居消费早就不是“够用”就行的年代了,人们想要的是“看得顺眼、用得舒心、晒得出圈”。

“性价比”这三个字,也从最初的“便宜又好”变成了“看起来贵但买得起”。

宜得利如果还是抱着那一套“老三样”打市场,不仅抓不住核心消费人群,还很可能陷入“人来了但不买”的尴尬境地。

快速扩张缺乏节奏感

门店运营压力明显

从2022年开始,宜得利在中国市场开始了“加速跑”,其公司高层认为在中国这个庞大的市场同样能获得成功,甚至在2024年还立下了要在中国几年内每年开150家门店的目标。

图源:网络

偏偏这时候,中国市场的消费趋势却在悄悄转变。

一方面,房地产不景气,家居更换的需求大不如前,另一方面,消费者购物更精打细算了。

很多人来宜得利逛一圈,看看价格,再打开手机淘宝、拼多多一比,发现类似的在网上便宜不少,当场就决定“回去再说”。

这样一来,门店的客流量自然就会减少,空荡荡的卖场,店员比顾客还多,尤其是一些选址在高端商圈或者远郊大卖场的门店,地段虽好,人却很少,久而久之,经营压力就像雪球一样越滚越大。

图源:网络

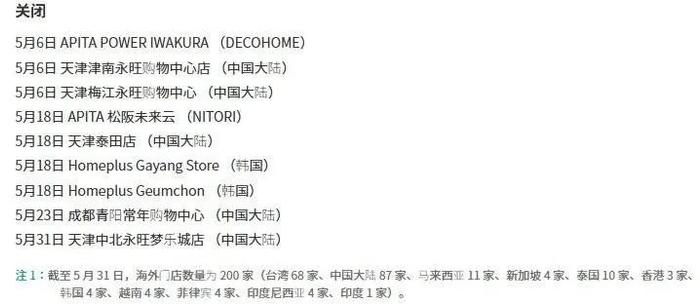

到2025年,一些门店甚至开业还不到三年,就已经悄悄退场,比如北京槐房万达店、宁波店、天津多个永旺门店等都在2024年和2025年先后关闭。

图源:家居新范式

这波扩张的教训摆在眼前,对宜得利来说也是一次现实的提醒:中国市场大归大,但节奏得踩对。

品牌表达模糊

难以建立清晰的用户认知

在今天的家居市场,单靠“便宜”或者“实用”已经打不动人了。

先说品牌形象。要是问普通人:“你觉得宜得利是个什么风格的家居品牌?”大概率会有人说不出来。

不像宜家,一说大家就能想到简约北欧风、家庭感十足等特点,在消费者心中已经有了固定印象,而宜得利呢?缺了点辨识度,也就少了让人产生“非买不可”的理由。

图源:Ikea

再来看社交平台。在当下这个“内容种草、平台带货”的时代,一个家居品牌如果没有几款能在小红书、抖音、微博上刷屏的“出圈单品”,基本等于在年轻人视野里隐形了。

宜得利似乎还停留在那种“我把产品摆上货架,等你来买”的传统零售视角上,而没有真正去理解现在消费者是怎么“看见”一个品牌的。

如今的消费者,尤其是年轻人,是在内容中、在体验里、在故事里认识你这个品牌的,他们刷个视频、翻个图文,看的是一种生活场景、一种价值观、一种情绪共鸣。

小红书

如果还只是堆产品,讲性价比,不营造氛围、不讲故事,很容易就被看成“没有灵魂的货架”。

其实,宜得利不是没有机会,它在产品线的丰富度上完全有条件做得更好,但问题是,没有找到一个打动人的方式来呈现它。

图源:凤凰网

比如它那些宠物用品、收纳好物、布艺软装,其实都挺实用,但就是缺少一个把这些串联起来的“生活画面”,更没有一个让年轻人感兴趣的切入点。

宜得利不是没产品,是没“人设”,不是没优势,是不会表现,这个时代,产品力当然重要,但品牌的表达方式更重要,你得让人知道你是谁,你代表什么,这样才能在人心里留下印象。

调整动作正在展开

但品牌转型仍需时间

面对门店接连关停、业绩承压的现状,宜得利开始动手“自救”,一系列调整动作悄然展开,说明它还没打算就此退出中国,而是希望能找到一条更适合的发展路径。

首先是门店策略的调整,过去宜得利喜欢开那种三四千平米起步的大卖场,货品铺得满满当当,给人一种“一站式购齐”的架势。

但问题也很明显,一方面是租金高、人力成本大,另一方面是人流量根本撑不起运营支出。

所以,宜得利开始“瘦身”转型,尝试开设更灵活的小型门店,把战线收回来,往商圈、人流密集的购物中心靠拢。

图源:网络

这种策略上的转变,至少说明它已经意识到:在中国市场“铺摊子”式的打法行不通了。

其次,是商品策略上的调整,宜得利也意识到,光靠家居这一低频消费品类难以长期吸引顾客,于是开始引入一些高频消费品,比如宠物用品、服饰配件等。

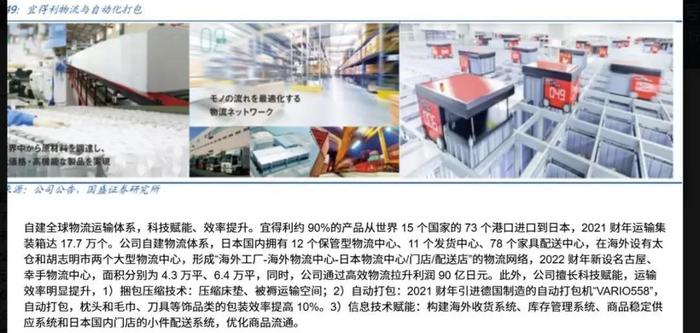

再一个就是它一直引以为傲的物流系统也在悄悄优化,作为一家以“制造-物流-IT-零售”自成体系的企业,宜得利在日本靠着这一套体系玩得风生水起。

现在为了降低在中国的运营成本,它也开始减少中间环节,努力把物流效率提上去,就是在不改动产品售价的情况下,把后台的成本先压一压,腾出利润空间。

图源:小牛行研

但这些策略本质上还是在“改渠道、调结构”,对于一家品牌而言,如果品牌力本身没有同步升级,那怎么改都只是表面功夫。

所以说,调整是好事,但转型还得慢慢来,品牌要想真正“长红”,光靠门店和物流的升级是不够的,更需要重新梳理自己和市场的对话方式。

写在最后

从2014年在武汉开出第一家门店,到2025年开启收缩调整,宜得利进入中国市场已经整整十一年了,这十多年里,它经历了一个从“小心翼翼试水”到“风风火火扩张”,再到“理性回撤、重新规划”的完整周期。

现在的宜得利,正处在一个非常关键的节点上:是转型破局,还是被边缘化,走到哪一步,取决于它下一步怎么走。

当下的中国家居市场,早就不是“谁便宜买谁”的时代了,消费者越来越在意“我为什么要买你”,而不仅仅是“你卖什么”。

图源:网络

大家追求的不只是性价比,还有“质感”“氛围”“表达”“个性”。

在这种消费环境下,宜得利如果还只强调“实用”和“价格”,确实有点跟不上时代了,它要做的是要真正理解中国消费者在想什么、在要什么。

这正是它接下来最需要突破的关键:如何让人们重新认识它,不只是一个卖便宜家具的地方,而是一个能让人感受到温度、审美和生活理念的品牌。

不过,转型虽难,但并不是没有希望,从最近的策略调整来看,宜得利已经意识到了问题的所在,并开始在门店模式、品类选择、成本优化等方面做出改变。

虽然还谈不上“起死回生”,但至少说明它没有轻易放弃,而是在认真寻找更适合中国市场的发展路径。

你曾经逛过宜得利的门店,或者用过它家的产品吗?欢迎在评论区留言说说你的体验。

特别声明:以上内容仅代表作者本人的观点或立场,不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。